松戸市立博物館(松戸市千駄堀)の企画展示室で9月20日、館蔵資料展「誕生・結婚・死の儀礼 -人生の始まり方 終(しま)い方-」が始まった。

昭和30年代に作られたこいのぼりと、幸谷の旧家に残されていた五月節句ののぼり

60~70年前までの松戸市内で行われていた、人の誕生・結婚・死にまつわる人生儀礼と、現代(平成以降)の人生儀礼についての資料を約130点展示する。同館が人生儀礼に関する展示を行うのは今回が3回目で、今回初めて現代の資料の展示を追加した。

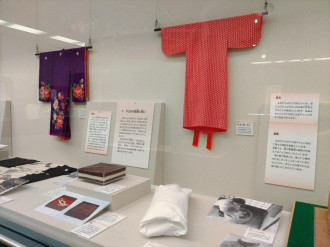

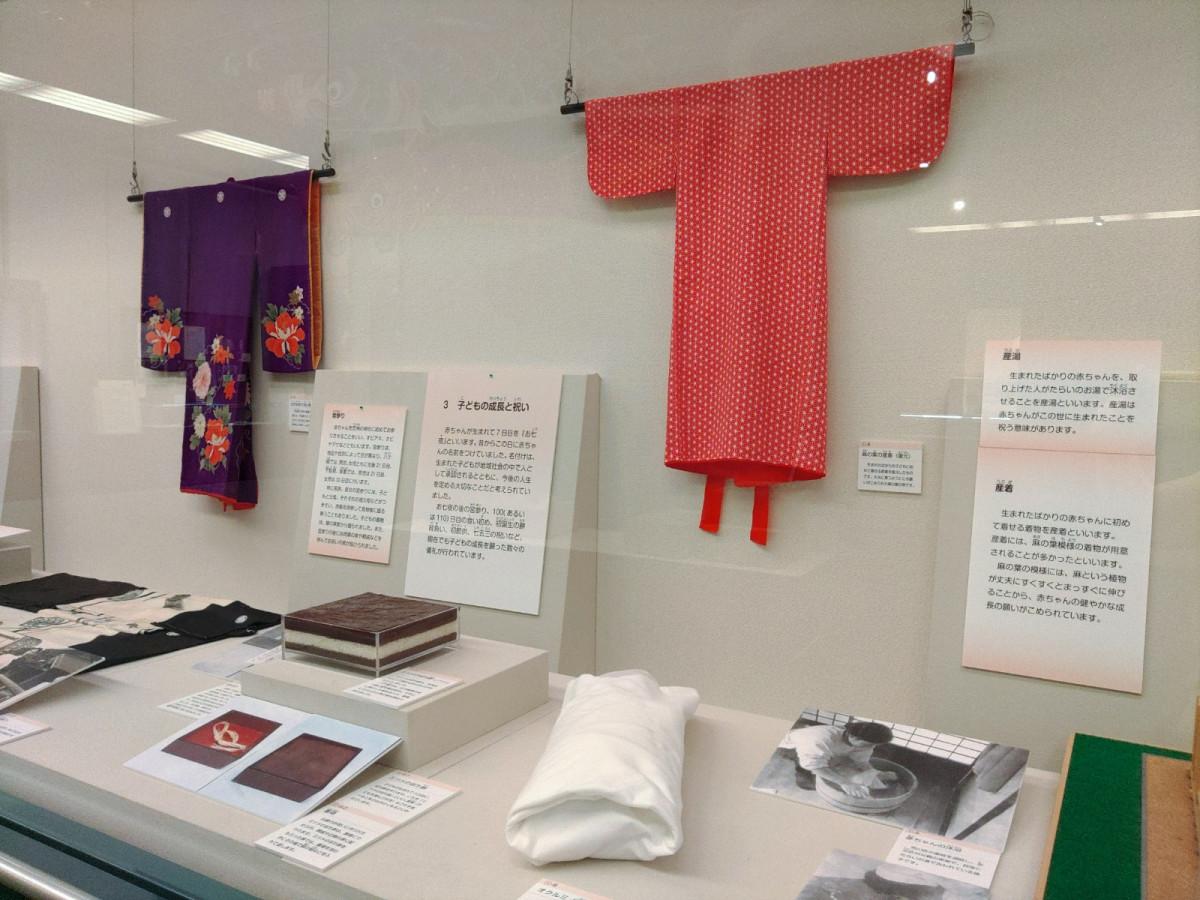

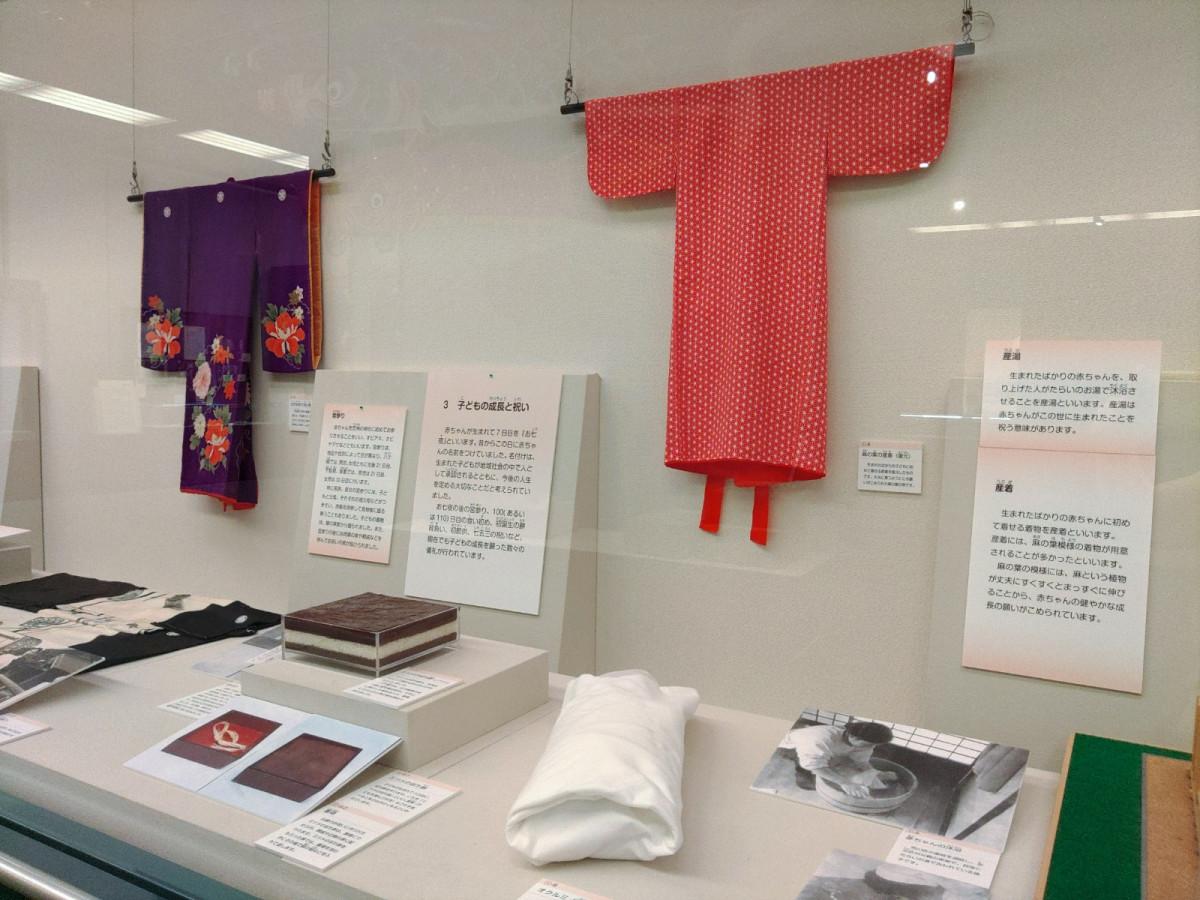

展示室を「誕生の儀礼」「結婚の儀礼」「死の儀礼」「現代の儀礼」の4つのコーナーで構成。1940(昭和15)年に生まれた女児の初節句で飾られたひな人形、昭和10年代の初めに祝言で使われた嫁入り衣装、1953(昭和28)に作られた葬儀用の祭壇、現代の七五三の衣装・写真などを展示する。

関連行事として、同館学芸員の青木俊也さんの講演会(10月12日)、元法政大学講師の長沢利明さんによる講演会(10月25日)、和菓子店「大正堂」(松戸市小金)店主の竹内三代治さんらによる葬式まんじゅう作りワークショップ(10月26日)を行う。いずれも参加無料で、ウェブサイトのフォームと往復はがき(葬式まんじゅう作りはフォームのみ)で申し込みを受け付ける。応募多数の場合は抽選。

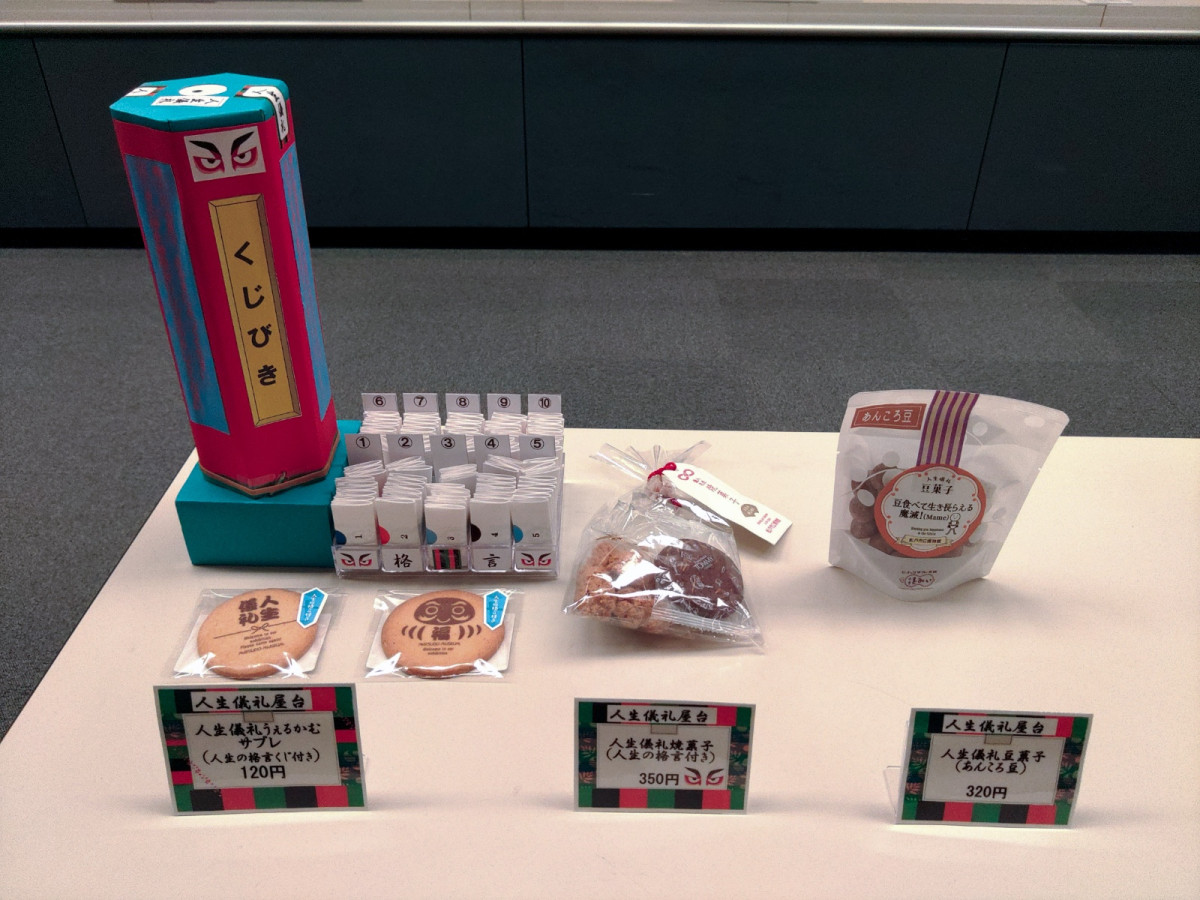

館内のミュージアムショップで、同展のテーマにちなんだ菓子をオリジナルグッズとして販売している。「人生儀礼豆菓子」(320円)、「人生儀礼うぇるかむサブレ」(120円)、「人生儀礼焼菓子」(350円)の3種類。「人生儀礼うぇるかむサブレ」を購入した人には「人生の格言」も進呈する。

青木さんは「人生儀礼は、生まれた子ども、結婚する男女、亡くなった人などを家族や地域の人々が大切に思う心の表れであることを、展示を通して感じてもらえたら。その心は、形を変えながら現在にも受け継がれているものだと思う」と話す。

開館時間は9時30分~17時。入場無料。月曜休館(祝日の場合は翌日)。11月3日まで。